卜士礼的中国钱币研究 (S.W. Bushell’s research of Chinese Coins)

2023-05-09 17:19 [来源:] 点击量:

秦成珍(中山大学历史学系)

摘要:卜士礼是晚清时期的英国驻北京公使馆医生,1868年来华,1900年退休返回英国,在华生活三十多年。期间,他除了行医外,广泛收藏和研究中国古器物,在中国古钱币、陶瓷、艺术等领域留下了丰硕的学术成果,是研究汉学的重要欧洲学者。十九世纪中叶后,西方的中国钱币研究成果日益丰富,渐成体系,在汉学研究中形成了一个相对成熟的门类。西方的这些学术成就,离不开卜士礼等在华西人的贡献。卜士礼致力于中国钱币研究数十年,研究涉猎清朝、西夏,南汉以及元等朝代和政权的钱币达数十类,数百品。本文以收集到的19篇卜士礼关于中国钱币研究的论著为一手资料,采用历史学和钱币学的研究方法,对卜士礼的中国钱币研究进行溯源性考证,分析在近代中西方学术文化交流过程中卜士礼对中国钱币文化西传的影响,并对其研究存在的一些不足和错误之处予以纠正和补充。

关键词:卜士礼、钱币学、中国钱币

清中期以后,古钱币实物日益增多,金石学家对古钱币这一类器物的研究也更为兴盛。鸦片战争以后,中国门户打开,来华西人中不乏中国研究的爱好者。部分寓华西人对中国古钱币产生了极大兴趣,利用各种机会进行考古探查,搜集并收藏大量钱币,同时也将自己对中国钱币的研究发表于西文学术刊物上。他们的研究,有力地促进了中国钱币文化的西传,推动了西方学界对中国钱币文化的认识,使中国古钱币学渐渐成为西方汉学研究的一个重要领域。

近代来华西人中,卜士礼(S.W. Bushell)以擅长古物研究著称,在中国钱币研究方面尤有心得。1868年他作为英国驻华使馆医师前往北京就职,1900年退休回到英国后继续进行对中国的历史和文化研究工作,撰写了很多关于中国钱币学、地理、陶瓷、艺术等方面的论著,是晚清时期重要的汉学家。目前学界对卜士礼的研究主要探讨了他在中国艺术、中国陶瓷和中国语言文字等领域的成就,尚未有学者对他的中国钱币研究进行系统梳理,对他的钱币研究认识不足。因此,基于这一问题,本文以卜士礼在华学术轨迹为脉络,对他的中国钱币研究成果进行系统地探讨,希望为明晰以其为代表的在华西人对中国钱币文化西传的影响等问题提供一定的思考。

一、卜士礼在华活动

第二次鸦片战争,清朝战败,被迫签订中英《天津条约》和《北京条约》,英国将公使馆设在了北京。1868年,卜士礼从伦敦大学获得医学博士学位,在英国伦敦会传教士医生雒魏林(William Lockhart)的推荐下,他成为了英国驻北京公使馆全职医生。卜士礼既是英国公使馆医生,又是英国诸多皇家学会成员,为他在华活动和研究提供了诸多机会。在华期间,他征集、收藏中国古器物,翻译典籍,探讨中国艺术史学,研究钱币和陶瓷等,并参与创办以传播汉学为主的学术报刊,通过一系列研究积累了丰硕的汉学成就。(图1、图2为卜士礼像)

(图1至图2来源:Pearce Nick, Collecting, Connoisseurship and Commerce: An Examination of the life and Career of Stephen Wootton Bushell(1844-1908)[J], Transactions of the Oriental Ceramic Society, No.70, 2005, p.19, Fig.1,Fig.2.)

(一)文物收藏

卜士礼对中国文化有浓厚的兴趣。通过医生身份,他结识了部分晚清官员和金石学家,由此得到很多机会学习古物鉴赏知识。当时西方人在北京生活、活动的范围比较局限,生活也比较单一,研究和收藏中国古器物成为主要的消遣方式。卜士礼对中国金石学,尤其是吉金(青铜器)、碑刻铭文的非常热忱,阅读了大量古代金石典籍和其他古物的文献,曾向晚清的金石学家,如潘祖荫、吴大澂等请教金石学知识。1868-1873年间,他的收藏主要集中在金石领域,器物类型主要有吉金、碑碣拓片和古钱币,以及有一些带铭文的古陶片。历经5年的积累,卜士礼的中国文玩古物收藏已经有不小的收获和成果,数量已经比较可观。1875年,卜士礼第一次返英休假,并把收藏到的中国古物运回英国。此后,除了1880年2月,1886年7月,1893年5月和1898年9月休假返回英国,卜士礼一直在中国生活,直到1900年卜士礼退休才结束中国的工作和生活,回到英国。

当时在华的西方人中已有人通过充当中国文玩古物的中介、代理商来赚取一定的报酬。他们替一些外国机构或个人在中国收集和购买中国的古代艺术品等老物件,由此获得劳务费。1880年,卜士礼先后来与英国南肯辛顿博物馆和大英博物馆达成了长期的合作,充当他们在中国的代理人,替这些机构购买和收藏中国文物。他还与其他美国收藏家合作,后逐渐侧重于征集和收藏中国陶瓷艺术品等。1890年,卜士礼为同样也是中国古代钱币爱好者的汉学家骆克(James Stewart Lockhart)购买大量钱币。此外,卜士礼还为不少西方的学术机构和单位征集过中国文物,与西方学术圈保持较为密切的联系。

卜士礼早期在华活动的线路十分受限,清廷对西方人游历的限制放松后,他又忙于与欧洲、北美的收藏家和博物馆的合作,收集中国古器物。又因为他是英国驻北京公使馆的医师,因此尽管在中国内地生活了32年,卜士礼的科考活动主要集中在长城内外。

1872年,卜士礼考察了长城之外北中国的遗址,这是他最为著名的北中国旅行。他和公使馆同事克劳斯维诺尔(T.G. Grosvenor)一起出长城考察蒙古和元大都旧址。此后,卜士礼曾多次到居庸关进行科考,对居庸关的石刻和文字进行考察和研究,并确认了居庸关六体经刻上的一种文字是西夏文。卜士礼的另一个著名的考察活动是对元上都遗址的考察。在这次科考活动中,他考察了忽必烈统治时期遗留下的一些遗址和遗迹,对一些大理石碑刻上的文字进行了解读。对这些碑铭石刻文字的解读,为他后来研究少数民族文字和钱币提供了重要的实物参考。

十九世纪九十年代,西方在中国西北的科考活动方兴未艾。1900年到1902年间,斯坦因在中国新疆的第一次中亚考察中收获了大量的钱币、佉卢文书和汉文写本、简牍等实物资料。1901年7月,他将所获资料带回了英国,存放在大英博物馆,随后由退休回到英国的卜士礼与沙畹、道格思爵士(Sir Robert Kennaway Douglas, 1838-1913)共同整理、考释。卜士礼对斯坦因后来的中亚考察提供了建议,并在中国钱币学方面给予了指导。1907年,斯坦因最终完成的《古代和阗》一书中,钱币章节基本是在卜士礼笔记的基础上建立起来的。因此,斯坦因在书中致谢卜士礼,感谢他允许借鉴他的收藏和研究。

科考是西方检验知识的重要通道,他们通过书信和发表报刊等分享科考获得的最新资讯,由此形成西方在中国的学术交流网络。卜士礼通过此获得许多关于中国钱币的历史资料,也收到不少西方学者寄予他解读的中国古代钱币。

学术研究是卜士礼在华的重要活动。他先后成为英国皇家亚洲学会北中国支会、皇家钱币学会理事会、北京东方学会以及法国东方学会等学术会社的成员,从1870年开始就不断在各种汉学学报上发表与中国相关的文章。卜士礼的文章和演讲多发表于《皇家亚洲文会北中国支会会刊》和《中国评论》以及《北京东方学会学刊》等汉学研究杂志。皇家亚洲文会北中国支会是对卜士礼影响很大的学术团体,在此他有很多机会和其他汉学家交流。他与同时期在华的西方人形成了一个紧密的学术团体,与伟烈亚力(Alexander Wylie)、艾约瑟(Joseph Edkins)和沙畹(Emmanuel-èdouard Chavannes)等来往密切,这些文会成员进场就卜士礼在碑铭学和钱币学上的见解进行了交流和商榷。

由于在汉学研究方面的突出贡献,卜士礼被选为皇家亚洲学会北中国支会的名誉会员,证明了他在欧洲汉学界有重要地位。他在近代赴华浪潮中来到中国,既是医生,又是诸多皇家学会会员,同时还是代理人、收藏家、翻译家,汉学家,身兼多职。他致力于收藏和研究中国的钱币、瓷器、玉石等古器物,对中国的地理、艺术和历史文化也有重要研究。纵观他个人生平,在多重身份间如鱼得水,在中国进行的多项学术研究活动中游刃有余,了解其在华活动轨迹为探讨他的中国钱币研究作了详细的铺垫。

二、卜士礼的中国钱币研究

中国的金石学研究对卜士礼的影响很大。他在《东方陶瓷艺术》一书中提到,砖和瓦是研究中国的重要器物,带有铭文的金石器物甚至可被列为历史古迹。由此可知,卜士礼注重古器物证经补史的作用,对中国钱币的研究也体现了这一点。他的研究以收藏到的中国古代钱币标本和碑铭资料等实物资料为基础,参考明清学人编撰的钱谱和其他史料典籍,注重对钱币的历史背景进行描述。

本文收集到19篇卜士礼关于中国钱币研究的论著,简要整理了卜士礼中国钱币论著的概况,如表1所示:

表1卜士礼的中国钱币研究论著

|

发表时间 |

题名 |

主要内容 |

期刊 |

|

|

1 |

1872 |

Roman and Chinese Coinage |

罗马与中国铸币技术 |

The China Review, Vol.1, No.2 ,1872, pp.117-118. |

|

2

|

1873 |

Chinese Cash |

利用通宝,昭武通宝,洪化通宝 |

The China Review, Vol.1, No.6 ,1873, pp.397-398. |

|

3 |

1877 |

A rare Manchu coin |

后金钱币,聪汗之钱 |

The China Review Vol.6, No.2 ,1877, p.143-144. |

|

4 |

1878 |

A Chinese Coin |

起义军钱币(反叛钱) |

The China Review, Vol.7, No.1,1878, p76. |

|

5 |

1878 |

The Chinese Silver Coinage of Tibet |

乾隆宝藏 |

The China Review, Vol.6, No.5,1878, p392. |

|

1878 |

Chinese Bank Notes |

中国纸币史 |

The China Review, Vol.7,1878, PP.134-136. |

|

|

1879 |

Coins of the Ming |

明末钱币,崇祯“跑马钱” |

The China Review, Vol.8,1879, PP.65-66 |

|

|

8 |

1880 |

The Chinese Silver Coinage of Tibet |

乾隆宝藏 |

The China Review, Vol.8 No.6,1880, p.392. |

|

1880 |

Coins of the present Dynasty of China |

259枚钱币,以清朝历代皇帝铸币为主,含后金天命之宝和天聪汗宝,三藩钱,另有部分晚明的钱币 |

Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.15,1880, PP.195-308. |

|

|

10 |

1883 |

A New Mint in Chinese Turkestan |

咸丰通宝(当五,当十) |

The China Review, Vol.11, No.4 ,1883, p261. |

|

11 |

1884 |

A New Silver Coinage for Chinese Turkestan |

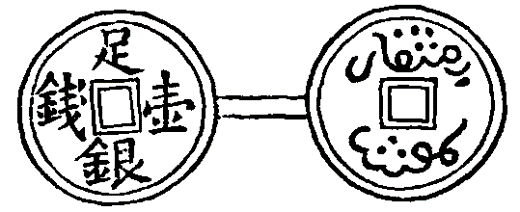

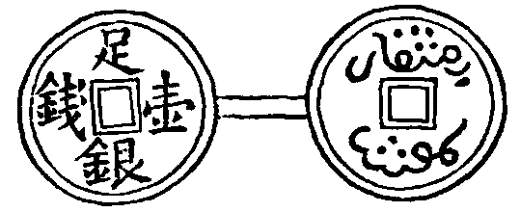

足银一钱 |

The China Review, Vol.13 No.2,1884, pp.86-87. |

|

12 |

1889 |

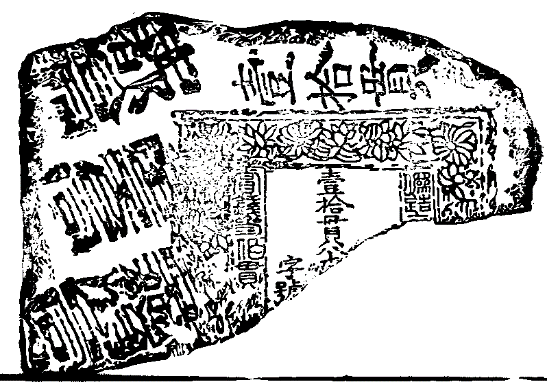

Specimens of ancient Chinese paper money |

中国纸币,金交钞残件(壹拾贯)、金贞祐宝券(伍贯)、明宝钞(贰佰文)、元宝钞印 |

Journal of the Peking Oriental Society, Vol.3, No.4, 1889, pp.308-316 |

|

13 |

1892 |

A Rare Canton Coinage |

乾亨重宝 |

The China Review, Vol.20, No.1,1892, pp.58-59. |

|

14 |

1895–1896 |

The His Hsia Dynasty of Tangut, their Money and Peculiar Script |

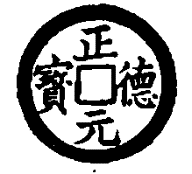

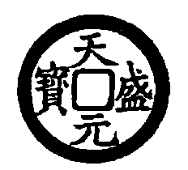

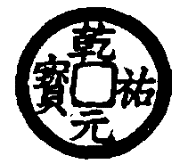

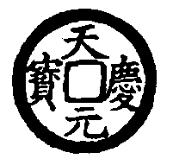

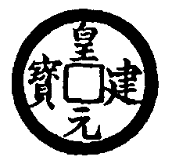

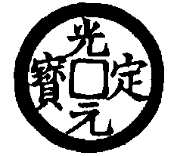

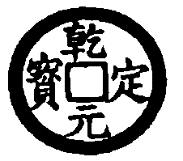

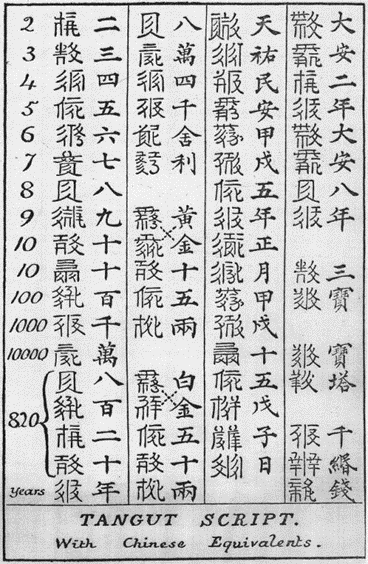

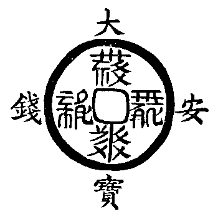

12枚西夏钱币,西夏文“大安宝钱”、“乾祐宝钱”,西夏汉文钱“天盛元宝”、“乾祐元宝”、“天庆元宝”、“皇建元宝”、“光定元宝”,“元德通宝”,四枚伪品“正德元宝”、“大德元宝”、“应天元宝”、“乾定元宝” |

Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.30,1895–1896, pp.142-160. |

|

15 |

1898 |

Une monnaie tangoutaine |

西夏文大安宝钱 |

Journal Asiatique, t.11,1898, pp. 72-74. |

|

16 |

1899

|

Chinese author on numismatic |

中国钱币学史,古代钱币学家及其钱谱著录 |

The Chinese Recorder, Vol.4,1899, pp.62-64. |

|

17 |

1899 |

Notice sur une nouvelle monnaie tangoutaine |

西夏文天赐宝钱(实为天庆宝钱) |

Journal Asiatique, t. 14,1899, pp. 558-560. |

|

18 |

1899 |

The Tangut script in the Nan K’ou Pass |

西夏文与西夏文钱币,西夏文大安宝钱与天赐宝钱(实为天庆宝钱) |

The China Review, Vol.24, No.2, 1899, pp.65-68. |

|

19 |

1899 |

Additional Coins of Present Dynasty |

新见的30枚清代钱币,“天聪之宝”,“乾隆宝藏”,嘉庆、道光、咸丰、光绪等的铸币 |

Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.33, No.1, 1899, pp.30-45. |

根据表1可知,卜士礼讨论的中国钱币种类十分丰富,至少有三百多枚古钱币。按照这些文章讨论的主题来看,他的研究可以分为中国铸币技术和文化的探讨,中国历代铸币的分类与研究,中国纸币以及贯穿中国钱币研究的钱币学史等四个主题。从文章发表的时间顺序看,其所研究的钱币并不按照铸币的历史朝代发展顺序逐一进行,研究的时间顺序与研究主题之间连贯性并不强。这是因为很多钱币都是经其他西方人之手后转于他进行解读,或是为了回答在《中国评论》等刊物上的话题而发起的研究,因而在获得中国钱币实物样本与研究主题上具有一定的偶然性,从而导致他每篇文章之间独立性较强。卜士礼关于中国钱币学史讨论的集大成论著是《中国钱币学家》一文,较为全面地向西方学界介绍了中国古代的钱币学者和著作。由于对中国钱币学史的讨论贯穿于卜士礼中国钱币研究的始终,本文暂不对这一话题展开独立的章节讨论。按照卜士礼研究的先后顺序,本文结合朝代和政权进行归类,将卜士礼的中国钱币研究分为卜士礼对清朝钱币的研究、“反叛钱”与南汉“乾亨重宝”,西夏钱币的研究和卜士礼对中国纸币的研究四个部分进行深入的探讨。

金石学研究对卜士礼的中国钱币研究有重要的影响。1868年,卜士礼来到中国的时候,乾嘉学风余韵仍存,晚清“金石学”考据的学术风气鼎盛。与宋代相比,清代金石学研究的范围已经大大扩展,金石铭刻与古器物研究并行,研究对象有一定的突破,但总体而言其研究重点依然集中于铭文考释。清朝时期,古钱币研究臻于极盛,钱币学论著卷帙浩繁。来华的西方学者亦对中国古钱币研究有极大的热忱,可能出于快速认识当朝钱币和经济形势需要,加之清朝的钱币标本较易获得,因而当时清朝钱币成为他们首要研究对象。

按文章发表的时间顺序,卜士礼对清朝钱币的研究主要有:

表2卜士礼关于清朝钱币的论著

|

时间 |

文章 |

研究内容 |

|

1873 |

《中国钱币》 |

研究对象包括吴三桂及其政权在云贵地区铸造发行的“利用通宝”,“昭武通宝”,吴世璠继位后铸行的“洪化通宝”。此外,这篇文还提及金朝世宗的“大定通宝”,铸有“光中”、“景盛”、“嘉隆”、“明命”铭文的安南钱币,有“嗣德”、“圣元”、“永定”、“大隆”铭文的钱币,以及铸有“洋元”或应为“祥元”铭文的钱币 |

|

1877 |

《罕见的后金钱币》 |

聪汗之钱 |

|

1880 |

《中国西藏的银币》 |

乾隆宝藏 |

|

1880 |

《清代钱币》 |

包括皇太极、顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、祺祥、同治、光绪等时期的钱,通宝、重宝等,以及三藩钱、明末钱币,共259品。 |

|

1883 |

《中国突厥斯坦的新铸币厂》 |

咸丰通宝 |

|

1884 |

《中国突厥斯坦的新银币》 |

足银一钱 |

从表2可以看到,卜士礼对清朝钱币的研究主要有6篇文章,研究的钱币品类繁多,时间上跨度很大。尤其是《清代钱币》一文,整理了259品钱币的信息,是卜士礼关于清代钱币研究的重要论文,文章中的钱币,除了3枚选自伟烈亚力《大清王朝的钱币》和少量选自中国钱谱典籍的标本,其余大部分为卜士礼的个人收藏,由此可看出卜士礼收藏和研究中国钱币的热情。由于《清代钱币》全文收录的品类过多,仓促之间未能全部详细梳理和分析,因此在关于清代钱币这一部分,主要对《清代钱币》中述及且另有独立文章加以讨论的几类钱币展开分析。

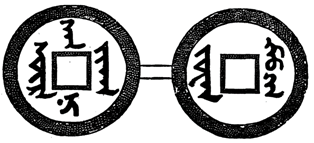

1877年,卜士礼发表《罕见的后金钱币》一文,文章介绍了一枚带有满族铭文的钱币(图3),即“聪汗之钱”,也称“天聪汗钱”、“天聪通宝”。鲍康《大钱图录》中收录有“聪汉之钱”钱币拓片,并记载了相关信息。卜士礼在阅读《大钱图录》之时注意到了这枚罕见的满文钱币,而当时西方学界尚未有学者对“聪汗之钱”进行过具体的研究。提及过这枚钱币的是伟烈亚力,在他发表的《大清王朝的钱币》一文中,对清朝时期的钱币进行了比较全面的整理和介绍,当时这篇文章的一个脚注中提到了“聪汗之钱”,但是当时伟烈亚力并未对其进行具体的解读。卜士礼的研究主要是将《大钱图录》中记载的“聪汗之钱”的内容进行整理,主要从铸币者、铸造时间,形制、币值和钱文几个方面分析,再将关于这枚钱币的信息介绍到西方学界。

图3 聪汗之钱

(图3来源:S.W. Bushell, A rare Manchu coin[J]. The China Review, Vol.6, No.2, 1877, p.143, Fig.1.)

卜士礼关于“聪汗之钱”的研究重点是钱币上的满文,他研究的创新之处是发现了满文字符形式的变化。他将钱币上的满文提取出来,对这些满文字符的形制进行了深入的解读和分析,发现这些这枚钱币上的满文从形制上更接近古代的女真文字,与当时清朝期通行的满文有一定的形制变化。究其原因,这枚“聪汉之钱”是1627年皇太极登基后铸造的,当时的后金政权,行用的文字为女真文字。1629年,后金政权开科取士,任用了一些汉人知识分子,这显示了皇太极对汉文化比较推崇,一定程度上也乐于学习汉文化。 1636年,皇太极改国号为大清,改年号为崇德,当年为崇德元年。上文已提及,皇太极“崇德”年号是仿明朝“崇祯”年号,这也显示了汉文化对皇太极和后金政权的影响。崇德年间,皇太极甚至改了族名,不再称女真,而称为满洲。与此同时,他又命改造完善原女真文字体,对满文的形制进行了一定的改革,称为新满文,原来的文字则为老满文。因此,卜士礼观察到满文形制的变化,而这一点,晚清时期中国的钱币典籍中似乎并未有具体的说明,若卜士礼根据自己的学术积累认识到了新老满文字形的变化,可知其满文研究是有一定水平的,这一点也是他关于“聪汉之钱”研究的独到之处。

1873年,有西方学者在《中国评论》第一卷第四期发表了关于“利用通宝”、“昭武通宝”、“洪化通宝”等一批中国钱币的提问,期待有学者对这些钱币的来源进行解答。同年,卜士礼在《中国评论》第一卷第六期上发表了《中国钱币》一文,对这个问题作出了回应,他将这一批钱币进行了朝代的划分,分别介绍了它们的铸币背景、形制和币值等内容。文章介绍的钱币包括清“三藩钱”中的“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”,金朝世宗的“大定通宝”,面有钱文“光中”、“景盛”、“嘉隆”、“明命”的安南钱币,以及有“绍治”、“嗣德”、“圣元”、“永定”、“元隆”、“大和”和“洋元”等钱文的钱币。在清朝的钱币典籍中,“大定通宝”已被明确记载为金朝世宗的铸币,“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”已经被明确是吴三桂及其政权的铸币,“光中”、“景盛”、“嘉隆”、“明命”也在明确归类于安南钱币,而“绍治”、“嗣德”、“圣元”、“永定”、“元隆”、“大和”和“洋元”等钱文的钱币多归于未考系列。这里主要讨论卜士礼论及的“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”三枚清朝时期的钱币。

在讨论卜士礼关于“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”的论述之前,笔者先把我国钱币典籍中关于这三种钱币的信息梳理一下,以方便下文与卜士礼的研究相比较,对卜士礼的论述作出客观评价。

关于吴三桂铸币的记载,李佐贤《古泉汇》中收录了清初金石学家张端木《钱录》的记载:“吴三桂初封平西王,镇滇南即山铸钱,文曰利用通宝,甲寅即伪位改元昭武,铸昭武通宝,其子世璠改元洪化,铸洪化通宝。”同时收录了清代金石学者翁树培《古泉汇考》中的记载:“四川监神庙神腹内得伪周吴逆昭武二年,巳则僭号昭武,乃戊午非甲寅也,利用小平钱铸有背上云字者。”

关于吴三桂铸币时间的探讨,《清史稿·吴三桂列传》中有两条记载:

“(康熙五年)三桂请敕云南督抚受节制。移总督驻贵阳,提督驻大理。······假浚渠筑城为名,重榷关市,垄盐井、金铜矿山之利,厚自封殖。······货财充溢,贷诸富贾,谓之“藩本”。权子母,斥其羡以饵士大夫之无籍者。”

“(康熙)十三年正月(1675年),三桂僭称周王元年。······是时云南、贵州、湖南等地皆入三桂。通番市,又以茶易马,伐木造巨舰,治舟师,采铜铸钱,文曰利用。”

丁福保的《历代古钱图说》中收录了张端木《钱录》关于 “利用通宝”的类别的记载:

“吴三桂初封平西王,镇滇南即山铸钱,文曰利用通宝。小平背有厘、贵、云等字,折二背有二厘两字,折五背有五厘二字,折十有一分、壹分等字。”

根据以上钱币学家著述记载,当时我国学界关于这三枚钱币的认识主要有:其一,关于三枚钱币的铸币者已确定。“利用通宝”、“昭武通宝”为吴三桂于云贵地区私自铸币,“洪化通宝”为吴世璠铸币。其二,此三枚钱币具体铸币时间尚未明确。关于“利用通宝”的确切铸币年代,史料中并无明确说明。其三,此三枚钱币的性质有待进一步明确,其作用如何,究竟将其归类为地方铸币或私铸币,还是起义造反币,当时的学界的文献中似乎并未对其下具体的定义,但是根据吴三桂反清行为和清廷的态度可知,此类钱定义为私铸币和起义造反币也是合理的。

卜士礼对这三枚钱币的讨论主要铸币者,时间,种类(包括形制、钱文和币值)有三个方面,对吴三桂被封为云贵地区平西王后铸币的情况进行简要的概括。1673年始铸“利用通宝”,币值主要有折二、折五、折十,钱背还有“云”、“贵”等铸地铭文。1678年,吴三桂称帝,建立吴周政权,改元昭武,始铸“昭武通宝”。1679年,吴三桂死后,“其子”(实为孙,卜士礼说成子)吴世璠继位,改元洪化,始铸“洪化通宝”。洪化通宝有光背,以及背 “户”、“工”钱文三类,代表吴周政权的户部或工部所铸。1681年,清军破云南,吴世璠自杀,吴周政权覆灭。

根据卜士礼探讨的内容,可知他关于“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”的铸币者身份的认识已经明确无误。关于三枚钱币铸币时间的探讨,与张端木《钱录》中的论述观点基本相同。由于吴三桂称帝和吴世璠继位的时间是比较确定的,因此“昭武通宝”和“洪化通宝”的铸币时间是准确的。我国文献关于“利用通宝” 的铸币时间是还不够明确的,在卜士礼的研究中,他亦未考证出“利用通宝”的具体铸造年份。而这三枚钱币的种类,卜士礼介绍得比较全面。

根据文章内容,卜士礼关于“利用通宝”、“昭武通宝”、“洪化通宝”的铸币时间和形制特点的介绍并没有出现错误。他文章介绍的很多内容与翁树培《古泉汇考》和李佐贤的《古泉汇》中的记载相似,似乎多是对中国钱币典籍记载的转述。首先,翁树培和李佐贤的钱币著作在当时的清朝而言,是重要的钱币学著作,收录了丰富的钱币标本,而且考证收录了历代钱家学说,学术性较强,属于集大成的钱币著作,卜士礼本人也曾多次引用和提及。其次,他文章介绍的“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”的信息与李佐贤《古泉汇》中关于这三类钱币的记载几乎一致,《古泉汇》中未收录有这三类钱币的拓片。可能当时卜士礼并未收藏到“利用通宝”、“昭武通宝”和“洪化通宝”等钱币,他的这篇文章并未给这三品钱币配图。到了1880年,在他发表的《清代钱币》中则收录了多品“利用通宝”、“昭武通宝”与“洪化通宝”,这些钱币多为他个人收藏。

最后,文章关于吴世璠与吴三桂的关系介绍有误。卜士礼将吴世璠误认为吴三桂之子,这与李佐贤《古泉汇》中将世璠记载为吴三桂之子的错误相同,说明他可能直接参考了李佐贤《古泉汇》中关于吴三桂与吴世璠为父子关系的说法,这也暗示了卜士礼过于信赖钱谱典籍,并未对吴三桂与吴世璠的关系作考证。

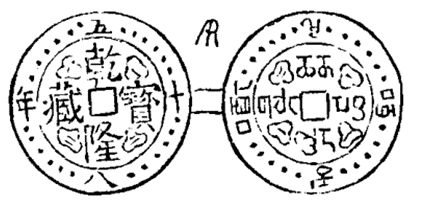

“乾隆宝藏”是清廷平定准噶尔叛乱后,在西藏设立宝藏局重铸的官钱。由于此前西藏地区与廓尔喀(尼泊尔)地区存在密切的银钱交易,西藏地区用白银换取廓尔喀等地的铸币。但廓尔喀在与藏民的交易中常常以次充好,从西藏运回大量优质的白银,却将劣质的银币换给藏民,由于大量劣质银币充斥着流通市场,造成了西藏地区经济紊乱。随后又因为其他政治因素的刺激,西藏边境爆发了大规模的暴乱。乾隆五十六年(1791年),派两广总督福康安入藏平乱。平定叛乱后,清廷禁止与廓尔喀进行银钱交易,在拉萨设立宝藏局以规范西藏的银币交易市场,稳定西藏经济贸易。

乾隆五十八年,宝藏局始铸“乾隆宝藏”,开了我国铸圆形银币的先河。乾隆宝藏分为大中小三种,大钱为一钱五分,中钱为一钱,小钱为五分。乾隆宝藏的形制,设计保留了圆形方孔钱币的特点,中孔实心。银币正面用汉文铸“乾隆宝藏”四字,背面用藏文(唐古特文)铸“乾隆宝藏”四个字,以昭同文。边廓铸了星状纹,中间又有云状花纹体现藏传佛教的文化的特点,是我国历史上民族货币文化融合的代表。

图4 乾隆宝藏1880年,《中国评论》第六卷第四期上有学者发表了关于两枚乾隆宝藏的介绍。受这篇文章的影响,卜士礼就收集到的一枚“乾隆宝藏”(图4)进行了讨论,文章发表在《中国评论》上。这枚乾隆宝藏,由拉萨铸币厂铸造,币值一钱。与同年铸造的币值一钱五分的“乾隆宝藏”相比,这枚银币形制略小。卜士礼的研究没有涉及银币的形制大小,他研究重点关注了钱背的藏文铭文上,他特意将“乾隆宝藏”、“五十八年”的藏文和汉文进行了对照。卜士礼对钱币铭文的研究更像中国传统金石学的对碑铭考据、释读,研究比较单一。在他的这篇简短讨论中,并没有更多谈及乾隆宝藏的铸币背景, 乾隆宝藏的形制特点他也没有进行探讨,对钱面上的藏文尤为关注,是这很可能与卜士礼对中国及少数民族文字、语言感兴趣有关,这一特点在他研究的中国钱币中均有所体现。

图4 乾隆宝藏1880年,《中国评论》第六卷第四期上有学者发表了关于两枚乾隆宝藏的介绍。受这篇文章的影响,卜士礼就收集到的一枚“乾隆宝藏”(图4)进行了讨论,文章发表在《中国评论》上。这枚乾隆宝藏,由拉萨铸币厂铸造,币值一钱。与同年铸造的币值一钱五分的“乾隆宝藏”相比,这枚银币形制略小。卜士礼的研究没有涉及银币的形制大小,他研究重点关注了钱背的藏文铭文上,他特意将“乾隆宝藏”、“五十八年”的藏文和汉文进行了对照。卜士礼对钱币铭文的研究更像中国传统金石学的对碑铭考据、释读,研究比较单一。在他的这篇简短讨论中,并没有更多谈及乾隆宝藏的铸币背景, 乾隆宝藏的形制特点他也没有进行探讨,对钱面上的藏文尤为关注,是这很可能与卜士礼对中国及少数民族文字、语言感兴趣有关,这一特点在他研究的中国钱币中均有所体现。

(图4来源:S.W. Bushell, The Chinese Silver Coinage of Tibet[J], The China Review, Vol.6,No.5,1878, p.392, Fig.1.)

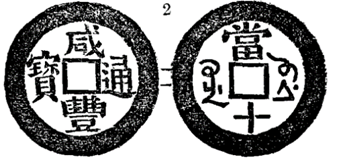

“咸丰通宝”是清文宗咸丰年间(1851-1861年)所铸,钱背文纪局名,纪值、纪重。咸丰朝铸钱局共有三十一局,另有宝州局,史书无载。咸丰朝正好遇上太平天国运动,为了转移财政危机,咸丰朝发行了非常多货币,通宝、重宝、元宝并称。除了铜币,还有铁钱、铅钱和纸币,版别非常多,铸量很大。

关于“咸丰”钱的研究,卜士礼在1880年发表的《清代钱币》一文中对他收藏的116品“咸丰钱”的相关信息进行了整理,种类和版别都非常丰富。1883年,他发表了《中国新疆地区的新铸币厂》一文,文章介绍的两枚“咸丰通宝”由新疆库车铸币厂铸的“当五钱”(图5)和“当十钱”(图6)。文章中的两版“咸丰通宝”在此前并未在西方学界中有过介绍,他是首位研究这两品“咸丰通宝”的西方学者。卜士礼对“咸丰通宝”当五钱钱背铭文解读,钱背穿上和穿下分别是当五,左边为满文,右边为突厥语。他在文章中提到,西方首位成功解读突厥语的是伟烈亚力(Alexander Wylie, 1815-1887),他1882年发表在柏林一个期刊上的论文解读了突厥语的“库车”。卜士礼对“咸丰通宝”当十钱的解读,重点依然还是钱背钱文,与当五钱钱背钱文形制一样,当十钱钱背穿上和穿下分别是当十,左边的满文和右边的突厥语是和当五钱一样的。

图5咸丰通宝(当五)

图5咸丰通宝(当五)

图6咸丰通宝(当十)

(图5至图6来源:S.W. Bushell, A New Mint in Chinese Turkestan[J], The China Review, Vol.11, No.4 ,1883, p.261, Fig.1, Fig.2.)

5.足银一钱

卜士礼的中国古钱币研究在西方学界颇有影响,因此很多收藏到中国钱币却无法识读的西方人通常把钱币拓下来交给他解读。1883年,卜士礼发表了《中国突厥斯坦的新铸币厂》一文,对新疆铸币厂铸造发行的“咸丰通宝”进行过研究。1884年,他收到来自英国海关职员坦纳(Tanner)一枚银币拓片(图3-7),随后就这枚银币发表了《一枚中国突厥斯坦的新银币》。这枚银币由纯银制成,正面有中文铭文“足银一钱”,表示银币币值为十分之一两。钱背是老维文,卜士礼能认识其属于阿拉伯字符,由于文字形状难以辨认,他没能将这些文字辨认出来。于是,他推论银币背面上方的字符为“喀什噶尔”,将下方的字符推为“乌什”。喀什噶尔是新疆西部的主城,乌什所在的吐鲁番是新疆东部的主要城市,清朝在这两座城市设立了喀什噶尔局和乌什局两个铸币厂。新疆铸币厂铸造的钱币大多在钱币背面铸上钱币的币值和铸币厂的名字。他对“咸丰元宝”的研究涉及了“一钱”和“五分”两种币值的版别,还有咸丰元宝背面著有铸币厂的名字。因此,根据“咸丰通宝”的上铸铸币厂名字的特点,这大概是卜士礼将“足银一钱”钱背铭文解读为铸币厂名字的原因。但实际上,卜士礼对“足银一钱”钱背铭文的解读是并不准确。“足银壹钱”背面是维吾尔族的老维文,老维文以阿拉伯字母为基础,这两种文字在结构和形态上均很相似,他认识到这种铭文符号与阿拉伯有关,这表现了他在语言文字上的博识。但按照对“咸丰元宝”的形制特点来分析“足银一钱”背面铭文,则陷入了定式思维的束缚中。这枚钱币背面的老维文穿上“Bir Mishkal”该译作“一钱”,穿下为“Kamush”则译作“银子”。卜士礼却将它们翻译成了与铸币厂有关的地名,这与实际出入较大。

“足银一钱”铸行之前,新疆地区使用的五分天罡小银币,采用打制法制成,导致银币的成色和重量差距很大,在流通中造成了较大的阻碍。于是在光绪六年(1880年),左宗棠为了解决这个问题决定改铸这种圆形方孔的标准银币,用于取代五分小天罡。左宗棠首先在兰州机器局制作了新式铜模,随后委托给库车铸币厂的张曜监督制造。“足银一钱”由银片打压而成,工艺精细,大小厚薄如一,但是由于制造成本太高,开铸不到一年就因为不胜亏赔停止铸造。由于制造时间很短,铸量极少,流通十分有限。尽管没能正确识读银币背面的铭文,卜士礼却注意到其与光绪银钱有联系。他参考的是1884年5月威利(V. Winckel)在《中国评论》上关于“光绪银钱”的介绍,他将两者进行了比较,认为两者形制特点和材质相似,不过他在研究中并未直接讲明“足银一钱“是“光绪银钱”的一种。

图7 足银一钱

(图7来源:S.W. Bushell, A New Silver Coinage for Chinese Turkestan[J],The China Review, Vol.13, No.2 ,1884, p.86, Fig.1.)

将“反叛钱”与南汉“乾亨重宝”放在同一个部分讨论(见表3),是因为这些钱币的存在,是中国古代朝权衰微迭代的见证。卜士礼关于这几类钱币的研究主要有几个目的:首先,他关于中国古代起义军钱币(反叛钱)的探讨,主要为了向西方学界介绍这样一类独特的中国钱币,以及它们生产的历史背景。其次,关于南汉乾亨重宝的论述,是对广州出土钱币的回应,为了向西方学界介绍这枚新发现的广州钱币及其与广州的历史渊源,但是对南汉政权的介绍是为了明确在广州发展的这一个政权并非正统意义上的中国王朝。

表3卜士礼关于“反叛钱”与南汉乾亨重宝的论著

|

时间 |

文章 |

研究内容 |

|

1878 |

《中国钱币》 |

元末“天启”、“天定”、“大义”等反叛钱,太平天国“太平圣宝”、“天圣元宝”、“熙元圣宝”、“汉元圣宝”钱。 |

|

1889 |

《罕见的广州钱币》 |

乾亨重宝 |

中国历史上由农民起义军政权或军阀政权铸造发行的钱币,称为“反叛钱”,又称“起义钱”。此类钱币通常会以起义政权的“年号”为钱文,借此彰显其政权的合法性。起义军钱币可充实起义政权的财政,用于发放军饷、封赏笼络人心,以及发展政权控制的地区的经济。因而,铸行钱币是起义军政权巩固统治的重要手段。

卜士礼在阅读初尚龄的《吉金所见录》和李佐贤《古泉汇》时,关注到了其中一类称为反叛钱或起义军钱币。而此前的西方学界并未有人专门研究过这样一类钱币,于是他收集了关于这一类钱币的信息,将它们介绍给西方学界。在对卜士礼的研究展开论述之前,笔者先大概梳理一下中国学界关于反叛钱的记载,以便下文更直观分析对卜士礼关于反叛钱的观点。

关于反叛钱,现知最早的农民起义军政权钱币为宋太宗淳化五年(994年)李顺起义政权铸造发行 “应运元宝”铜钱,以及“应运通宝”和“应感通宝”铁钱。

元朝末年,社会极为尖锐,各地起义风起云涌,涌现出韩山童、刘福通、徐寿辉、芝麻李、郭子兴等农民起义政权。这些起义军政权在与元朝对抗的过程中铸造了许多钱币,其中刘福通、韩林儿的韩宋政权铸造了“龙凤通宝”铜钱,有小平、折二、折三这三类。徐寿辉的天完政权铸造了“太平通宝”、“天启通宝”和“天定通宝”三种钱币。“太平通宝”有小平、折二两类;“天启通宝”有小平、折二、折三三类;“天定通宝”有小平、折二和折三三种。元至正二十年(1360年),陈友谅杀徐寿辉后自立,改国号为汉,建元大义,铸“大义通宝”,分为小平、折二、折三三类。张士诚政权铸“天佑通宝”,有小平、折二、折三及当五四种。以及朱元璋农民起义反元斗争中铸造的“大中通宝”钱,有小平、折二、折三、当五、当十五类。

明末农民政权铸造的起义军钱币有,李自成大顺政权的“永昌通宝”,分为小平、折五两类。张献忠大西国的“大顺通宝”小平钱,有钱背“工”、“户”、“川户”及光背四种; “西王赏功钱”钱背“西王赏功”文字,为奖赏有功者而铸造的钱形奖章,非流通用币等。

清末农民起义政权中,太平天国起义是规模最大,也是我国历史上持续时间最长、规模最大的农民起义,其政权所铸钱币种类非常多样。洪秀全与南京称帝后,成立了铸钱的“铁局”,铸造“太平天国”铜钱,钱背“天国”、“圣宝”字样,后只铸圣宝钱。

综上,可知中国历史的反叛钱种类还是很丰富的,基本上每个朝代末期或朝代更迭时期都会有起义军揭竿而起,而铸行钱币几乎都成为这些政权宣告独立的标志象征。这些反叛钱中,大多数起义军钱币多是昙花一现,要么很快就被镇压,要么很快就被新的政权消灭,这其中以晚清太平天国发行的时间最长,数量最多,而这也昭示着,晚清时期清政府的腐朽没落,同时也是太平天国运动影响深远的体现。

1878年,卜士礼在中国评论上发表了《中国钱币》一文,对中国钱币文献中收录的古代起义军铸币进行介绍。他对初尚龄的《吉金所见录》和李佐贤《古泉汇》中关于元末徐寿辉起义政权发行铸币的不同观点进行叙述。在《吉金所见录》中,初尚龄把有“天启”、“天定”“大义”钱文的钱币,归为公元1351年,元末徐寿辉揭竿起义,建立天完政权后铸造发行的“起义钱”。然而,李佐贤在《古泉汇》中将这刻有此铭文的钱币本归入未知类别。李佐贤则对徐寿辉发行过货币表示质疑。卜士礼的文章中提到,《吉金所见录》中收录的所谓徐寿辉铸币,其形状和材质(合金)都与元朝货币大不相同,对此李佐贤认为它们应该属于其他的时期。

卜士礼在文章中讨论的 “天启通宝”、“天定通宝”、“大义通宝”钱,在李佐贤的《古泉汇》中是归类于陈友谅伪汉政权的。笔者在重新查阅了《古泉汇》后,发现关于 “天启通宝”的记载是“陈友谅钱,小平、折二、当三共三品”,《古泉汇》收录的其他钱币学者关于此类钱币的记载:

陆深《豫章漫抄》中的观点:“戊戌徐贞一下,陈友谅始据江西,改元天启,明年己亥为天启二年,四月又改天定,五月陈友谅自称大义元年。”而李佐贤认为,元至正十八年至二十年,徐寿辉被陈友谅篡杀你,此钱尚在未篡以前,故亦以为徐寿辉据江西所铸,也考据建元,考曰天启、天定改于寿辉末年,疑亦为陈友谅所改,故即断为友谅钱。

《竹窗解颐杂录》:“明时宝源局出售财天启钱数十文,古色陆离,询之君臣莫知其由是明天启以前早有此钱。”

考梁萧魏元法僧,并南诏具有此年号,然皆不闻铸钱,且此钱仿元钱式,与天定、大义铸钱无异,故知为元末明初之物。

“天定通宝”在《古泉汇》中记载为:

“亦陈友谅钱,小平、当二、当三三品,注见前又百禄权衡,《庚申外史》云,陈友谅篡徐真一,也僭号大汉改元天定、大义。”

“大义通宝”在《古泉汇》中记载为:

“陈友谅钱,小平、当二、当三三品,注见前又茶,严逸考,元至正二十年陈友谅称帝于江州,僭号汉改元大义铸钱曰大义通宝。”

综上可知,初尚龄在《吉金所见录》将 “天启”、“天定”、“大义”钱均归为徐寿辉政权所铸。李佐贤在《古泉汇》却将这些钱币归于真正控制徐寿辉政权的陈友谅所铸。不过《古泉汇》中,李佐贤并未从这些钱币的形制和合金成分上分析,并判断它们不属于元末起义政权。李佐贤根据《豫章漫抄》中关于徐寿辉进入江西与陈友谅会面的时间,及后面改元时间而认为“天启通宝”以及后面的“天定通宝”、“大义通宝”均是陈友谅所铸。丁福保的《历代古钱图说》中,虽然也收录了陆深《豫章漫抄》中关于“天启通宝”的记载,对“天启通宝”与“天定通宝”却持为徐寿辉所铸的观点,认为“大义通宝”为陈友谅所铸。彭信威在《中国货币史》中将“天启通宝”、“天定通宝”归于徐寿辉,将“大义通宝”归于陈友谅。郭若愚在探讨元末徐寿辉农民起义军的铸钱问题时,全面地梳理了历代史料文献中关于徐寿辉政权铸钱问题的探讨,认为太平年间徐寿辉进入江西后已被陈友谅控制起来,自此失去了政权,在其统治期间一切均为陈友谅掌控。因此,他认为徐寿辉起义军始终并无铸币,“天启”、“天定”钱应明确为陈友谅铸币。唐石父在《中国古钱币》中与彭信威持同样的观点,将“天启通宝”、“天定通宝”归于徐寿辉,“大义通宝”归于陈友谅。白秦川在《中国钱币学》中也是将“天启通宝”、“天定通宝”归为徐寿辉铸币,“大义通宝”归为陈友谅铸币。钱币学界关于“天启通宝”、“天定通宝”是徐寿辉还是陈友谅铸币的基本两种观点,一是认为徐寿辉的,二是陈友谅的。不过目前我国大部分钱币词典中,仍然把“天启”、“天定”两种钱币归于徐寿辉。“大义”钱归为陈友谅在是无争议的。笔者认为,“天启”、“天定”两种钱是徐寿辉还在位时所铸,尽管他可能并非实际掌权者,然而是以他的名义进行铸币的,因此将“天启”和“天定”两种钱归为徐寿辉铸币没有问题。

在这篇文章中,卜士礼还探讨了除了太平天国政权铸造的“圣宝”钱币外,还有“太平圣宝”、“天元圣宝”、“熙元圣宝”、“汉元圣宝”等同样为“圣宝”钱的钱币。卜士礼认为这些“圣宝”钱属于无考类钱币。此类钱币铭文与唐宋时期的钱币相似,不同的是这类钱更小也更薄,铸币材质质量更差。他认为这些圣宝钱可能是中国周边国家发行的,或者是一些伪造币。其实《古泉汇》中收录了几品“太平圣宝”,“天元圣宝”和“治平圣宝”拓片,李佐贤将其归为无考正品。“熙元圣宝”和“汉元圣宝”归于未摹无考类。我国宋太宗与辽圣宗时期也都铸行过“太平圣宝”钱,几个朝代铸行的“圣宝”钱并不相似。有些是作为年号铸行的年号钱,有些则是取意太平。“太平圣宝”、“天元圣宝”、“熙元圣宝”和“汉元圣宝”等为安南钱币的可能性很大,应为明朝初期铸造,为了避讳朱元璋的“元”名讳,改铸圣宝钱。

十国春秋,刘䶮于梁贞明三年秋八月癸己在广州自立称帝,国号大越,建元乾亨,铸乾亨钱。次年改国号为汉,史称南汉。乾亨钱有通宝和重宝两种,通宝钱稀少,重宝钱数量较多,在广州出土较多。

李佐贤《古泉汇》中关于乾亨重宝的记载:“南汉刘䶮钱,五代史梁贞明三年,刘䶮即位改元乾亨,十国春秋,乾亨元年铸乾亨重宝钱,进件通宝、重宝二品”。“铅钱十国纪年刘䶮以国用不足铸铅钱,一当铜钱十”。

丁福保《历代古钱图说》中关于乾亨重宝的记载:“十国春秋,乾亨元年,铸乾亨重宝钱,十国纪年,汉史刘䶮以国用不足铸铅钱,十当铜一,安按此钱有铜铅二种,亦有铁铸者,铅钱大小不一,有重宝二字传形者,有背上邕字者。” “乾亨通宝,铜钱,南汉刘䶮,乾亨年间铸,传世绝少。币值一百元。”“乾亨铅钱,尚有大泉背十,有元宝及方形,定胜形等种种皆为广州古玩商伪作。币值一百元。”

十九世纪九十年代初,英国职员在发掘广州城墙时发现了一枚乾亨重宝钱(图8),他们迫切想了解此枚铜钱与广州的历史渊源,于是求助于卜士礼。1892年,卜士礼根据收集到的三枚乾亨重宝钱发表了《罕见的广州钱币》一文,对宋朝钱谱《泉志》和清朝钱谱《古今钱略》两本中国钱谱古籍中关于“乾亨重宝”的记载进行了全面细致的整理。他分析了乾亨重宝的器型,对其版别进行了分类。在考察了乾亨重宝的材质后,他确认了三枚由铅和锌的合金铸成的钱币是南汉国时期铸成的,他结合南汉国三代四帝的历史背景,分析了乾亨中宝为铅锌合金铸造的原因是南汉时期铜资源的匮乏造成的。根据卜士礼文章的内容看,他关于乾亨重宝的研究在总体上对中国钱谱中记载的有关乾亨重宝信息的整理和介绍,不过他整理的信息很全面,关于乾亨重宝所属的朝代、种类和币值以及流通使用情况都有说明,尽管并未提出新的观点,不过将乾亨重宝的信息如此详细地介绍给西方学界,在当时的学术环境下,已经达到认识“乾亨重宝”的目的了。从传播中国钱币文化这个角度而言,卜士礼的研究有力地促进了西方对乾亨重宝的认识,也进一步加深了西方对广州历史上曾存在的南汉政权的认识,使得西方人更深入地了解广州城市的历史底蕴。

图8 乾亨重宝

(图8来源:S.W. Bushell, A Rare Canton Coinage[J], The China Review, Vol.20, No.1 ,1892, p.58, Fig.1.)

1.西夏钱币

西夏钱币指党项建立西夏政权后铸造发行的钱币,铸币总量不大,质量较为规整精美。从钱文看,西夏钱币可以分为两种类型。一种是铸汉字的钱币,这种铸币量较大,也是主要流通使用的西夏钱币;另一种则是铸西夏文的钱币。西夏文钱币铸量极少,是西夏党项族独立的标志,却是西夏政权统治权力的象征,其政治意义大于经济意义。根据考古出土实物与文献对照,目前学界较一致地认为可确认的西夏钱币有18种,其中西夏汉文钱13种,西夏文钱币有5种。

卜士礼的西夏钱币研究是他中国钱币研究中对同一个政权的钱币中品类多、著述丰富,成就最突出的研究之一。他关于西夏钱币的研究主要解决了两个问题:其一,确认了西夏文钱币的身份归属。此前学界将铸有西夏文文字的钱币称为“西夏梵字钱”,可能存在将西夏文视为非正式文书的情况,卜士礼的研究则证实了西夏文和钱币的官方身份。其二,首次正确识读了西夏文文字。在西夏文失传的很长时间里,学界并未有人可以识读西夏文字,而卜士礼则将对西夏钱币和西夏文的研究推进了新的阶段。

在探讨卜士礼的西夏文钱币研究之前,笔者简单梳理了我国古代钱谱中关于西夏文钱币记载(表4),以便直观分析在前人西夏研究的基础上,卜士礼的继承与发展。

表4 我国古代钱谱中关于西夏文钱币记载

|

时间 |

著录 |

内容 |

|

南宋 |

洪遵 《泉志》 |

梵字钱,余按此钱径八分,重三铢六参,铜色纯赤,文不可辩,大抵类屋驮、吐蕃钱。 |

|

乾隆 |

梁诗正 《钦定钱录》 |

著录了西夏天盛元宝,和洪遵的梵字钱 |

|

乾隆 |

陈孝莱 《历代钟官图经》 |

首次系统著录了大部分西夏汉文钱。有西夏元德通宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝五枚首次著录的西夏汉文钱币。 |

|

乾隆 |

翁树培 |

有清嘉庆年乙丑(1805年)二月,云凉州府开河时掘得一个贮钱的小瓶,其中数枚钱币中有西夏元德、天庆两枚汉文钱的明确记载。 |

|

嘉庆 |

初尚龄 《吉金所见录》 |

刘青园曰:凉州土人掘得古钱数瓮,其中开元最多,北宋辽钱及西夏元德、天盛、乾祐、天庆、皇建、光定诸品亦复不少,余共捡得千余枚。又尝于凉州大云寺访得古碑,阳面正作此等字。碑阴真书,扪读之,则天佑民安五年所立,乃知此钱为西夏梵书。景严作《泉志》时不识之。数百年后破此疑窦,亦快事也。 |

一般认为,关于西夏钱币的最早著录是洪遵《泉志》中关于梵字钱的记载,但是由于现存《泉志》版本配图或与洪遵原本有出入,因而学界关于洪遵所载“梵字钱”是否为西夏文钱币是存疑的。关于西夏钱币的明确记载,至迟在清乾嘉时期,一些金石学者对出土的西夏钱币进行了明确的著录。乾隆时期,梁诗正编著的《钦定钱录》,著录了两枚西夏文钱。一枚是“天盛元宝”,另一枚则是从《泉志》中复制的“梵字钱”。乾隆时期,陈孝莱《历代钟官图经》,首次系统著录了大部分西夏汉文钱,有西夏元德通宝、乾祐元宝、天庆元宝、皇建元宝、光定元宝五枚首次著录的西夏汉文钱币。乾嘉时期,翁树培《古泉汇考》,有清嘉庆年乙丑(1805年)二月,云凉州府开河时掘得一个贮钱的小瓶,其中数枚钱币中有西夏元德、天庆两枚汉文钱的明确记载。翁树培的《古泉汇考》是我国钱币古籍中首次对出土的西夏钱币进行记载,对西夏钱币研究有重要的参考。乾隆时期初尚龄《吉金所见录》卷十三中记述了清代金石学者刘青园对凉州窖藏钱币的发现,这是西夏窖藏钱币的第一次重大发现。此次窖藏出土了北宋、辽钱,以及西夏元德、天盛、乾祐、天庆、皇建、光定钱等品类,还有数枚“梵字钱”。经过与凉州大云寺西夏古碑的比对,刘青园认为这种“梵字钱”上的文字为西夏梵书,可惜的是当时他并未能识读此钱币上的西夏文字。但他的发现,首次正确辨认了此类西夏“梵字钱”为西夏钱,为后世学者研究西夏文钱币提供了重要的参考。

学界对于西夏钱币的研究,已有非常多的论述。因本文主要探讨卜士礼的西夏文研究这一主题,所以对西夏钱币其他研究情况不作过多讨论。

卜士礼在看到清学人初尚龄《吉金所见录》中关于西夏梵字钱的记载后,对对西夏钱币产生了兴趣。当时此类钱币并未释读,他期待能够解读,于是在北京任职的后期,他花了大量的时间考察和查阅西夏相关的材料。表3-6是卜士礼发表的有关西夏文钱币研究的相关论述,下文将按照其文章发表的时间顺序,对他的西夏钱币研究展开分析。

表 5 卜士礼关于西夏钱币的论著

|

时间 |

文章 |

研究内容 |

|

1895-1896 |

《唐古特的西夏王朝,其钱币及奇特的文字》 |

西夏文“大安宝钱”、“乾祐宝钱”,西夏汉文钱“天盛元宝”、“乾祐元宝”、“天庆元宝”、“皇建元宝”、“光定元宝”,“元德通宝”,四枚伪品“正德元宝”、“大德元宝”、“应天元宝”、“乾定元宝” |

|

1898 |

《一枚西夏文钱》 |

“大安宝钱” |

|

1899 |

《简介一枚新见的西夏文钱币》 |

“天赐宝钱”(实为“天庆宝钱”) |

|

1899 |

《南口的西夏文字》 |

叙述居庸关六体经刻、凉州西夏碑与西夏文钱币的的概况,但文中并未将“天赐宝钱”的错误纠正为“天庆宝钱” |

1895年,卜士礼《唐古特的西夏王朝其钱币和奇特的文字》一文,是他的首个西夏钱币成果,也是他第一次较大体量地对同一个朝代的钱币进行研究。根据收集到的12件西夏钱币拓印资料和钱币等实物,卜士礼对其进行了朝代的鉴定和简单的分析。文章将12枚西夏钱币进行了编号,编号1(图9)、2(图10)、6(图14)、7(图5)、8(图16)、10(图18)、11(图19)等7枚是卜士礼个人的收藏,另外编号为3(图11)、4(图12)、5(图13)、9(图14)、12(图15)的5枚西夏钱币则是从中国古泉著作中挑选的。特别值得注意的是,其中两枚罕见的西夏文钱币为卜士礼个人收藏。根据现在西夏钱币学家考证研究的结论,卜士礼这篇文章中个人收藏的7件西夏钱币均为真品,而他选自钱谱中的其余5品,除了“元德通宝” 经考古证明为真正的西夏钱币,另外4件很大概率上属于伪品。这表明,卜士礼对西夏历史和钱币的认识具有局限性,他过分信赖中国钱币古籍中收录的所谓西夏钱信息,尤其是清人编著的钱币学著作。清朝金石之风盛行,对古钱币的收藏和研究在金石学中蔚然成风。由于这种风气的刺激,一些作假伪造的古币充斥着清朝的文物市场,这种仿古做旧的伪币,有时竟达到以假乱真的地步。因此,在考据不够严谨的情况下,一些金石学者很容易受到这种迷惑,把这种伪币收录到不属于它们的朝代和政权中。而卜士礼继承了中国金石学者的错误结论,导致他研究的结论亦是错误的。

值得肯定的是,在这篇文章中,卜士礼成功释读了一枚西夏文“大安宝钱”,成为近代史上首个成功识读西夏文字的学者。他的研究方法似乎还以经验主义为主,比如他之所以能识别西夏文“大安宝钱”,在于他收集到的凉州西夏碑拓印资料(图21)上刚好有可明确对照的 “大安宝钱” 西夏文和汉文,这种考释的成功是偶然且幸运的。而另一枚西夏文“乾祐宝钱”钱币他能够识读出上面的“宝钱”二字,他能意识到其余两字是年号,但无法识别。经罗福苌考释后,这两个西夏文字实为“乾祐”,是西夏仁宗年号。1898年,卜士礼发表了《一枚西夏钱币》一文,文章介绍了释读“大安宝钱”(图22)的过程,简要介绍了“大安宝钱”的历史信息,整体上内容与1895年发表的关于西夏文字和钱币的文章有重复。1899年,他发表了《简介一枚新见的西夏文钱》,文章介绍了他新获得的一枚西夏文钱币,根据他文章内容介绍,知他采用的仍然是以钱币铭文对照碑刻铭文的的识读方法。在这篇文章中,他将原为“天庆宝钱”释读成“天赐宝钱”(图23),他的依据仍然是跟凉州西夏碑和居庸关过街塔石碑铭文进行比对。由于将“庆”错误释读成“赐”,他将这枚原本为西夏桓宗的钱币归为了西夏惠宗的“天赐”钱。钱币的朝代信息,他参考的是戴维里1899发表的《西夏或唐古特王国的文字》中编制的西夏帝王表,根据碑铭文字,他排除了“天祐民安”“天仪治平”(1087-1089年)“天祐垂圣”(1050-1052年)和“天安礼定”(1086年)几个年号,认为只有“天赐礼盛国庆”(1070-1075年)可以用,于是认为这枚西夏文钱币即为惠宗时期的“天赐宝钱”。但他这回明显搞错了,实际上这枚西夏文钱币是桓宗时铸的“天庆宝钱”。即便是凉州西夏碑文和居庸关碑刻,上面除了有“赐”字,也有“庆”字,但卜士礼这回却没有辨认出来,这表明了他的西夏文水平实际上不高。

由于没有西夏文的书籍保留下来,卜士礼所获取的有关西夏王朝统治者的信息主要参考了同时代宋(960-1279年)、辽(916-1119年)、金(1115-1234年)编著的正史。此外,从正史中抽取史料编著而成的纪事体典籍也是其收集西夏王朝历史信息的重要文献资料来源。卜士礼从这些史书和文献中梳理了党项西夏的历史源流,并对西夏与宋朝,辽,金以及后来蒙元等政权之间复杂的外交关系进行分析叙述。在分析西夏历史的时候,张鉴的三十六卷本《西夏纪事本末》对其影响重大。根据张鉴《西夏纪事本末》,卜士礼编成了《西夏王朝年表》。他按照时间顺序对西夏王朝的君王世系进行了编排,并对西夏历代年号和使用时间进行了标注,使西夏王朝的朝代信息清晰直观地呈现出来。卜士礼对西夏历史的研究主要基于中国古代的历史典籍,因此,可以得知他选择参考资料的态度是比较严谨的。但这也存在一个问题,过分依赖中国古代文献,在不可辨别的情况下会导致他的研究难免存在按图索骥的缺陷。

卜士礼的西夏钱币研究,与十九世纪末西夏学的发展,尤其与西夏文字的重新辨识是相辅相成的。卜士礼《唐古特的西夏王朝,其钱币和奇特的文字》和《南口的西夏文字》两篇文章,围绕西夏王朝遗留下的建筑和碑刻考释展开论述,主要研究碑刻上的西夏文字和西夏钱币。在他的论著出现之前,西方学界关于西夏碑铭的研究已有诸多探讨,但并未有人正确识别这种文字。1871年,伟烈亚力发表了关于居庸关券洞六体石刻佛教碑铭的论述, 他得出六种碑铭的其中一种文字为女真文的结论。而卜士礼将洪遵《泉志》记载的“梵字钱”与凉州府双语碑和居庸关佛塔碑铭进行比对考释后,推翻了在此前的研究中认这些遗迹遗物上的西夏文字为女真文的观点,确认这种失传文字为西夏文字。卜士礼认为,洪遵书中收录的“梵字钱”在当时未识读的情况下,被中国的钱币学者复制收录,并误认为女真文。伟烈亚力的文章中同样引用了这张关于梵字钱的拓片,并且认同了这种文字为女真文的观点,实际上是受了一些钱币学著作中的误导。此时期,与其他研究西夏的学者相比,卜士礼最突出的贡献是识读和确认了西夏文字。他注重将历史典籍和钱币、碑铭等实物相对照,他的研究方法一定程度上可看作“二重证据法”,在当时而言,他的研究思维具有一定的先进性。

根据收集到的西夏钱币,卜士礼认为西夏王朝的钱币均为铜制,但他收藏的标本有限,且当时出土的西夏钱币标本非常稀少,他这个论断下得为时过早。考古证明西夏还存在铁质钱币,并主要在与宋、辽、金的边境贸易区流通。不过他认识到西夏钱币形制上模仿了中原王朝圆形方孔的式样这一点,表明了他对中国古代钱币的形制和文化有一定的认识。根据钱币铭文书体,卜士礼将西夏王朝的钱币分成了两类,即西夏文钱币和汉文钱币。其中,他认为西夏最早的独立铸币是西夏文铸币,这一点也与学界观点一致。1036年,李元昊将年号改为了“大庆”,并颁布了将西夏文作为官方通用文字的法令。尽管在李元昊时期西夏文已经被创制,并成为了官方流通使用的文字,但根据目前的考古和文献资料记载,西夏文钱币的铸造始于西夏第二位皇帝毅宗李谅祚,西夏开国皇帝李元昊并未铸过任何钱币。囿于当时学界的认识,卜士礼对西夏钱币的研究还主要停留在传统金石学对钱币铭文的考据上。尽管也涉及钱币所铸造的朝代的历史背景,但多是直接参考了中国史书和文献的记载,有时还存在按图索骥的不足。但不管怎么样,作为最早释读西夏文钱币研究的学者,卜士礼的研究还是非常值得肯定的。他的研究对西方学界影响深远,西方研究西夏学的学者多提及引用他的文章,为今后学者提供了重要的参考。

图9 大安宝钱 图10 乾祐宝钱 图11 元德通宝

图12 正德元宝(伪) 图13 大德元宝(伪) 图14 天盛元宝

图15 乾祐元宝 图16 天庆元宝 图17 应天元宝(伪)

图18 皇建元宝 图19 光定元宝 图20 乾定元宝

图21 卜士礼对照的西夏文字及译文

(图9至图21来源:S.W. Bushell, The Hsi Hsia Dynasty of Tangut, their Money and Peculiar Script[J], Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 30 ,1895–1896, pp.142–160.)

图22 大安宝钱 图23 天赐宝钱(实为天庆宝钱)

(图22来源:S.W. Bushell, Une monnaie tangoutaine[J],Journal Asiatique, Vol.XI,1898, p.72 , Fig.1.)

(图23来源:S.W. Bushell, Notice sur une nouvelle monnaie tangoutaine[J], Journal Asiatique, Vol. XIV ,1899, P.558, Fig.1.)

(四)卜士礼对中国纸币的研究

关于中国纸币,卜士礼不仅研究了中国纸币发展史,并且对当时西方学界有关中国纸币的研究概况进行了回顾和说明。1878年,他发表了《中国纸币史》(Chinese Bank Notes)一文,文章对中国纸币发展历史进行了精悍的描述,同时也总结了西方学界关于中国纸币研究的情况,为读者认识中国纸币历史提供了重要的资料。1889年,卜士礼在北京东方学的讲座上作了一场关于中国纸币的学术报告,会上他向西方学界分享了他收藏到的四品中国纸币样本,除明宝钞外,其中三品纸钞皆未在西方学界有过详细介绍。

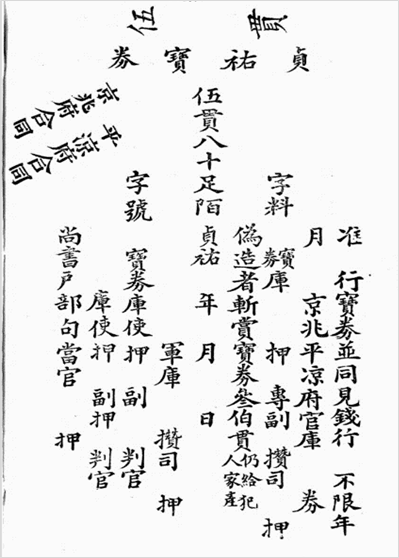

元朝是古代发行和使用纸钞的繁盛期,开创了全面使用纸钞的制度。西方关于中国纸币的认识最早可追溯到《马可·波罗游记》中关于元朝纸币的记载,包括了以树皮造纸币的制作工艺,商业中的使用,以及元钞使用的严格规定等。这些丰富的内容吸引了大量西方学者研究中国纸币,直至十九世纪末期,仍有无数的西方学者对中国的纸币进行探究,卜士礼即是其中一个。1889年,卜士礼在北京东方学会演讲时作了关于中国纸币的演讲,随后在北京东方学会会刊上就相关纸币发表了《中国纸币样本》一文。文章介绍了四版中国纸币样本,分别是“金交钞(壹拾贯)”、“金贞祐宝券(伍贯)”、“大明通行宝钞(贰佰文)”以及元“至元通行宝钞”。

第一个纸钞样本是卜士礼从清朝官员胡期颐旧藏的钞印拓印而来(图24)。这个钞印已残损,部分内容缺失。根据《金史·食货志》,分析花栏内中间缺失文字应为“壹拾贯八百足陌”,左下方“字号”,左边是“赏钱三百贯”,右边是“伪造交钞者斩”。 外层文字,中间为“壹拾贯”,表示这枚钞印的面值为十贯,左边自上而下分别是“中都合同”、“南京合同”和“平凉府合同”。

图 24金交钞残版(壹拾贯)

(图片24来源:S. W. Bushell, Specimens of ancient Chinese paper money[J], Journal of the Peking Oriental Society, 1889, p.309, Fig.1.)

我国学者关于“壹拾贯金交钞”的记载,最早见于1914年罗振玉编撰的《四朝钞币图录》。图录中收录了两个“壹拾贯交钞”的钞印,其中一个为完整的山东东路壹拾贯交钞版,另一个则和卜士礼收藏的壹拾贯金交钞残版相似,应为同一个残钞拓印。由此可见,卜士礼对这一个金交钞版的收藏和研究,比我国学者关注得要早一些。

第二个纸币标本是金朝末年,宣宗贞祐年间(1213-1216年)发行的面额为伍贯的“宝券”(图25),是为解决财政困难加印的宝钞。卜士礼介绍了这张宝券的形制特点,宝券共九栏,首栏为行宝券并同钱行,不限年,并可在京兆府和平凉府官库兑换。伪造者斩。赏金三百贯。中间是“伍贯八十足陌”和日期,其他五栏是分管府库和官员的签押处。

图 25金贞佑宝券(伍贯) 图 26明宝钞(贰佰文)

(图片25至26来源:S. W. Bushell, Specimens of ancient Chinese paper money[J], Journal of the Peking Oriental Society, 1889, p.311, Fig.2., p.314, Fig.3.)

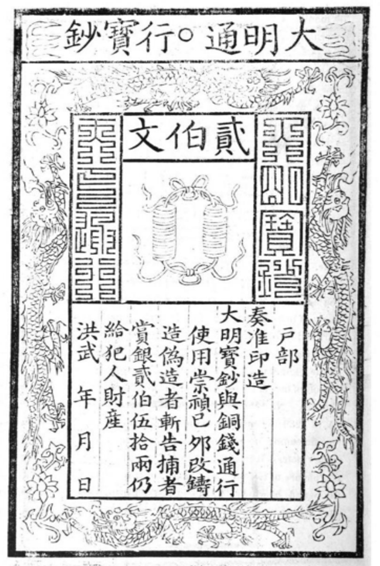

第三个纸币样本为“大明通行宝钞”(图26),是我国、也是世界票幅面最大的纸币。明朝三百多年,这一种面额的“通行宝钞”发行了一百多年。卜士礼从《吉金所见录》中了解到,此版纸币不曾改币名和形制,币值始终如一,为二百文。他对此纸币始终不改币值的特点表示费解,认为随着时间的流逝,货币市场的变化,这种强制固定纸钞面额的做法脱离了实际。事实证明,大明宝钞在发行流通的过程中不断贬值,尽管明政府曾经试图做出一些措施维持宝钞的购买力,但到了弘治年间(1488-1505年),民间只用银钱进行交易,宝钞已相当于废纸。

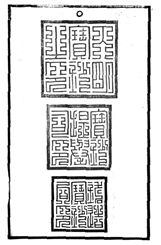

第四个样本是元朝发行的“至元通行宝钞”(图27)上所盖官印,有木刻版和金属刻版。卜士礼将宝钞印分为三个部分介绍,侧面是用方块蒙古文写的汉语题款和八思巴喇嘛的符号。图中,自上而下第一个印章,中间为篆书“宝钞”二字,两边表示“诸路通行”,代表各行省通用。中间印章,右边是篆书“宝钞”二字。在最下面一个印章,中间为篆书“宝钞”二字。这些印章主要使用于元宝钞上,是防伪的标志,也是宝钞得以流通使用的凭证。卜士礼认为元朝的纸币外观与女真(1125-1134年)纸币相似,而明宝钞又与元朝纸币相似,他推测蒙古人效仿了女真纸币,而明洪武皇帝又效仿了元朝纸币制作了明宝钞。

图27元宝钞印

(图片27来源:S. W. Bushell, Specimens of ancient Chinese paper money[J], Journal of the Peking Oriental Society, 1889, p.315, Fig.4.)

在卜士礼介绍的4版纸钞中,关于元钞的信息在马可·波罗时代西方人已经对中国的纸币有所了解,但是当时西方人并未见过元钞的图片。卜士礼在前人的基础上进一步补充,将收集到的元宝钞印拓片附在文章中,使得西方人对元钞有了更直观的认识。关于金朝的两版纸钞,则是首次出现在西方人的视野中,卜士礼是第一个将金钞向西方人介绍的学者,从这个意义上,卜士礼拓展了西方人认识中国纸币的视野。而大明通行宝钞早在1735年杜赫德编撰的《中国帝国全志》中已有研究,卜士礼这里再次讨论,且在文章中介绍了在明朝一百多年的发钞历史中只发行过“通行宝钞”一种纸钞,这个观点也让西方对明朝纸币史有了新的认识。因此,关于中国纸币的研究,卜士礼的介绍内容尽管多是对中国钱币文献的转述,尽管转述的介绍性内容较多,但作为西方学者,去认识和解读另一个国度的纸币文化本就有着不小的难度,仍可认为他的研究是站在了前人研究的肩膀上。他解读和讨论的这些纸币,为西方带去了中国纸币文化的解读,令西方可获得中国纸币文化的新知识,对促进中国纸币文化的传播意义重大。

小结

在华三十多年,卜士礼的中国古钱币研究成果丰硕。根据他公开发表的文献看,他对中国钱币的研究至迟在1872年已经开始,1900年退休回英国后仍然继续。从时间维度看,他研究的中国钱币内容包括了西周的早期铸币史,论及秦,南汉,西夏,元末,明末,清朝等多个朝代钱币,研究对象历史跨度非常大。从空间维度来看,卜士礼研究的钱币分布于中国内蒙古、甘肃、新疆、西藏、云贵、广州等故地,囊括了中国国土的大部分地域。从类型学角度看,其研究的钱币包括了半两钱,乾亨重宝,起义军钱币,西夏钱币,足银一钱,咸丰通宝,乾隆宝藏,天聪汗宝,利用通宝,纸币等类型,器物类型、版别丰富多样,勾勒出了中国历代钱币的不同面貌。有趣的是,卜士礼研究的这些中国古钱币,都是中国铸币史上存量较少的,大多数是非主要流通的年号钱类货币。如元末起义军钱币,还有明末的“崇祯跑马钱”,后金天聪汗钱,三藩钱,太平天国钱币等,都是某个特定历史时期的产物,这些钱币与中国历史的政权更迭、起义反叛或统治政权的内部危机等一些大事密切相关联,对它们的研究一定程度上反映了卜士礼注重观察中国历史政权的独特视角。通过对这些钱币的研究,可窥探不同历史时期的政权统治下中国钱币学的一些独特边角轮廓,这可能也是卜士礼为探索其背后隐含的历史奥秘而特意选取的研究对象。卜士礼对中国钱币的探讨紧密结合着当时的历史背景,以他研究的视角,向西方学界介绍了较为稀少的中国钱币,也把中国不同历史时期的政权统治和不同历史时期的钱币制度和文化传递到西方。

此外,卜士礼非常注重对钱币上少数民族语言文字的解读,尤其喜欢中国钱币古籍中收录的那些未识别类钱币或存世罕见的铸币。他对中国钱币研究的突出贡献是最早成功识读西夏文字和西夏文钱币。以他为代表的西方学者在西夏文钱币、语言、文字的重新识读等西夏学研究方面,甚至比我国学者更早产出相关学术成果。此时期,西方学者对西夏文钱币的研究,主要基于北京居庸关“六体经刻”和凉州“夏汉合璧碑”上的西夏文字,以研究西夏文字为重点。凉州西夏碑的西夏文字的整体概况,由此成为研究西夏文字和钱币的重要人物。1895-1896年,卜士礼将收藏到的西夏文钱币与凉州西夏汉文碑比对后,第一次成功识读了西夏惠宗大安年间铸的西夏文“大安宝钱”。随后他又解读了西夏文“天赐宝钱”(实为天庆宝钱),以及介绍了居庸关六体碑刻和尽管卜士礼的西夏钱币研究存在一定的错误,但是在黑水城西夏窖藏出土之前,西夏文的典籍经典存世寥寥,卜士礼有关西夏钱币和西夏文的论述仍是十九世纪末二十世纪初西方学者讨论西夏语言文字的重要参考。

最后,卜士礼的中国钱币研究非常依赖中文钱谱,尤其是清代学人编撰的钱币著作。多数情况下,他的研究多是把中国钱谱中记录的情况整理出来再进行介绍。尽管当时中国古器物学已经获得了一定发展,但近代考古学尚未发展,明确知道出土地点、时间等科学信息的钱币样本十分有限,且类型学研究方法也尚未应用于此时期的钱币研究中。同时,科学出土的钱币实物较少,钱谱、古籍中收录的古代钱币多是传世品,部分记载比较片面,甚至存在错误,而卜士礼过度依赖中国的钱谱,也导致他的中国钱币研究存在创新不足,深度不够,甚至出现谬误等问题。

总体而言,在近代中西方交流的历史中,卜士礼的研究对中国钱币文化的西传影响卓著。他的研究加深了西方对中国钱币文化的认识和讨论,提高了中国钱币文化在西方学界的影响力。同时,他也是一个具有一定史学功底的历史学家,他以独到而精辟的历史洞察力,关注了中国钱币瀚海中的一些独特钱币,并积极解读,将其介绍到西方世界去,极大地拓展了西方学界中国钱币研究的范围,引发了西方学界对此类中国钱币的讨论和关注,为推动中国钱币文化在西方的传播和中国钱币学在汉学领域中的发展做出了重要的贡献。

参考文献

古籍

[1] 丁福保.历代古钱图说[M].上海:上海人民出版社,1992.

[2] 丁福保.历代古钱图说[M].济南:齐鲁书社,2006.

[3] (宋)洪遵.泉志[M].任仁仁整理校点,上海:上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社,2018.

[4] (清)李佐贤.古泉汇[M].北京:北京书目文献出版社,1994.

[5] (元)脱脱等.宋史·洪遵传·卷三七三[M].北京:中华书局,1997.

[6] (清)赵尔巽.清史稿·卷四百七十四.上海:上海古籍出版社,2018.

中文著作

[1] 白秦川.中国钱币学[M].郑州:河南大学出版社,2014.

[2] 郭若愚.关于元末徐寿辉农民起义军的铸钱问题[A].中国钱币学会编:《中国钱币学会成立十周年纪念文集》[M].北京:中国金融出版社,1992.

[3] 李铁生.古罗马币.北京:北京出版集团公司、北京出版社,2013.

[4] 马飞海.中国历代货币大系[M].上海:上海人民出版社 ,2016.

[5] 牛达生.西夏钱币研究[M].银川:黄河出版传媒集团、宁夏人民出版社出版,2013.

[6] 彭信威.中国货币史[M].上海:上海人民出版社,1988.

[7] 唐石父.中国古钱币[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[8] 王毅.皇家亚洲文会北中国支会研究[M].上海:世纪出版集团,2005.

[9] 《新疆钱币》图册委员会.新疆钱币[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社、香港:香港教育出版社,1991.

[10] 徐瑾.白银帝国.北京:中信出版集团,2017.

[11] 姚朔民.中国货币通史[M].长沙:湖南人民出版社,2018.

论文

[1] 陈炳应.马可·波罗游记中的元钞[J].甘肃金融·钱币研究,1998(11).

[2] 李宪章.西夏文古钱忆旧——钱文译识考证[J].江苏钱币,2017(03).

[3] 罗伯昭.南汉钱史[J].泉币杂志,1940(05).

[4] [法]蓝莉.杜赫德作品对法国早期非传教士汉学家的影响[J].《国际汉学》,张放译,2014(01).

[5] 刘舜强.“利用通宝”考[J].故宫学刊,2015(02).

[6] 牛达生.西夏钱币中西夏文钱的发现与认识——兼论洪遵《泉志》的钱图问题[J].中国钱币,1985(04).

[7] 牛达生.西夏钱币的发现与研究[J].宁夏社会科学,1990.

[8] 聂鸿音.十九、二十世纪之交英法两国的西夏研究[J].世界民族,2005(01).

[9] 潘胜强.中国历代钱币学著作的出版与流传[J].中国钱币,02017(06).

[10] 王贵忱.利用通宝铸行上限期探讨[J].中国钱币,1985(01).

[11] 王依.我国农民起义军发行的钱币[J].金属钱币,2001(2).

[12] 汪燕翎.古物、艺术史与文化遭遇:1868—1904卜士礼在华活动研究[D].博士学位论文,成都:四川大学,2013.

[13] 汪燕翎.故物与新词:近代西学冲击下的古器物研究[J].西南民族大学学报(人文社科版)》,2016(07).

[14] 杨富学、陈爱峰.西夏钱币的流布区域及相关问题[J].西夏研究,2012(04).

英文著作

[1] Bushell, Stephen Wootton, Oriental Ceramic Art,New York: D. Appleton and company, 1897.

[2] Coole, Arthur Braddan, A Bibliography on Far Eastern Numismatics and an Union Index of the Currency, Peking, China: California College in China, College of Chinese Studies, 1940.

外文论文

[1] Bushell, Stephen Wootton, “Roman and Chinese Coinage (illustrated)”, The China Review, Vol.1, No.2 ,1872.

[2] Bushell, S.W., “Chinese Cash”, The China Review, Vol.1 No.6,1873, pp.397-398.

[3] Bushell, S.W., “The Stone Drums of the Chou Dynasty”, Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 8,1874.

[4] Bushell, S.W., “Notes of a Journey Outside the Great Wall of China”, Journal of the Royal Geographical Society, Vol. 44,1874.

[5] Bushell, S.W., “Notes on the Old Mongolian Capital of Shangtu”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol.7, No.2,1875.

[6] Bushell, S.W., “A Chinese Coin”, The China Review, Vol.7, No.1 ,1878.

[7] Bushell, S.W., “Coins of the present Dynasty of China”, Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol.15,1880.

[8] Bushell, S.W., “A New Mint in Chinese Turkestan”, The China Review, Vol.11, No.4 ,1883.

[9] Bushell, S.W., “A New Silver Coinage for Chinese Turkestan”, The China Review, Vol.13, No.2 ,1884.

[10] Bushell, S.W., “A Rare Canton Coinage”, The China Review, Vol.20, No.1 ,1892.

[11] Bushell, S.W., “The His Hsia Dynasty of Tangut, their Money and Peculiar Script”, Journal of the North China Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 30,1895-1896.

[12] Bushell, S.W., “Specimens of ancient Chinese paper money”, Journal of the Peking Oriental Society, Vol.3, No.4 ,1889.

[13] Bushell, S.W., “Chinese author on numismatic”, The Chinese Recorder,Vol.4,1899.

[14] Bushell, S.W., “Notice sur une nouvelle monnaie tangoutaine”, Journal Asiatique, t.14,1899.

[15] Bushell, S.W., “The Tangut script in the Nan K’ou Pass”, The China Review, Vol. 24, No.2,1899.

[16] Cordier, Henri, “S.W. Bushell”, T’oung Pao, Second Series, Vol.9, No. 4,1908.

[17] “Obituary”, British Medical Journal, No.26, 1908.

[18] “Obituary: Dr. S. W. Bushell”, The Geographical Journal, Vol.32, No.6,1908.

[19] Pearce, Nick, “Collecting, Connoisseurship and Commerce: An Examination of the life and Career of Stephen Wootton Bushell (1844-1908)”, Transactions of the Oriental Ceramic Society, No.70, 2005.

[20] Wang , Helen, “A Short History of Chinese Numismatics in European Languages”,Early China, Vol. 35-36, 2012- 2013.

[21] Williams, John, “An Epitome Of Chinese Numismatics”, The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society, Vol.16, 1853–1854.

桂公网安备 45010302001595号

桂公网安备 45010302001595号